セルフメディケーション税制の医療費控除の確定申告書の書き方についてまとめました。記入例も多く用意しています。

セルフメディケーション税制について

適用を受けられる条件

その年に本人が以下の診査、検診をどれか1つ受けていることが条件となります。

- 人間ドック

- 健康診査

- 定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種

- 定期健康診断

- メタボ検診

- がん検診

診査や検診を受けたことを明らかにするために、結果通知書や領収書を税務署に提出します。

対象となる医薬品

対象となる医薬品の多くはパッケージに以下のマークが入っています。

全商品の一覧については厚生労働省のwebサイトに掲載されています。

セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省webサイト)

その他領収書からも確認することができます。

一緒に暮らしている家族の医療費も適用できる

控除の対象となる医薬品は本人のために支払いだけでなく、生計を一にする配偶者や親族のための支払いも対象となります。

一緒に暮らしている家族の医薬品も一緒に計算に入れることができます。

確定申告書の書き方

セルフメディケーション税制については確定申告書の第一表と第二表、セルフメディケーション税制の明細書に記入します。申告書はAとBの2つの様式がありますが、記入の仕方は全く同じです。

令和元年分確定申告書A(国税庁PDFファイル)

令和元年分確定申告書B(国税庁PDFファイル)

セルフメディケーション税制の明細書(国税庁のPDFファイル)

セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制では申告書のほかに専用の明細書が必要になります。申告書に記入をする前にこの明細書で医療費の金額などを整理します。

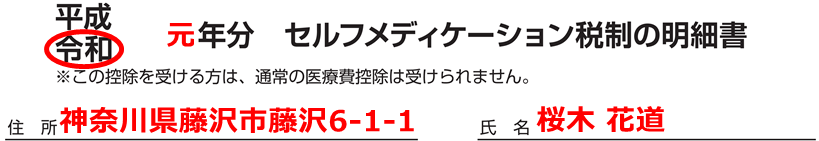

氏名の記入

氏名と住所を記入します。年分は「令和元年分」とします。

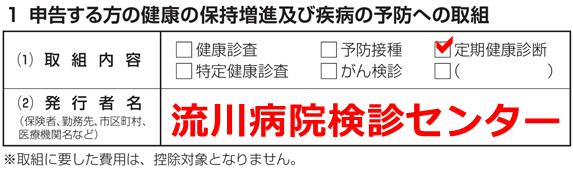

申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組

診査、検診の内容にチェックを入れ、書類の発行者名を記入します。

結果通知書や領収書を提出する場合には、受診した医療機関名を記入します。

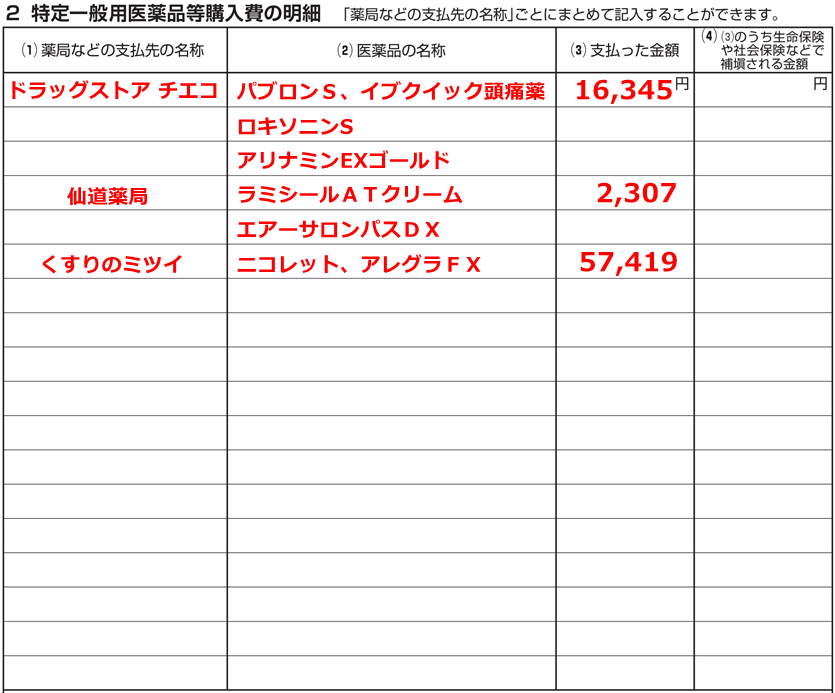

特定一般用医薬品等購入費の明細

領収書を見ながら、購入した店舗名と対象となる医薬品の名称を記入します。支払った金額は店舗名ごとにまとめます。1で記入した診査、検診の費用を入れることはできません。

(4)は後日、保険会社や役所から保険金や給付金などという形で医療費の補填をされたときに記入します。

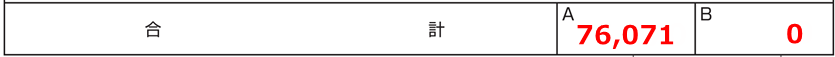

最後に集計した金額の合計を記入します。

補填額がなければBはゼロとなります。

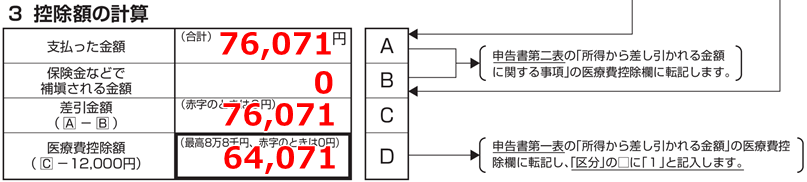

控除額の計算

上で求めたAとBの金額から表にしたがって計算をおこない記入をします。Dの金額がゼロ以下になるときは、セルフメディケーション税制の申告をしても意味がありません。

Dは88,000円が限度となるので、Cが10万円以上のは注意してください。

申告書第一表と第二表

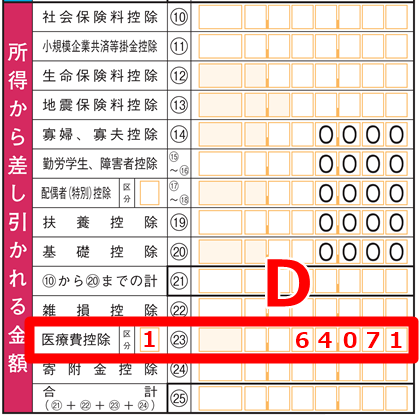

セルフメディケーション税制の明細書で求めたアルファベットの金額3ヶ所を転記します。

- D → 第一表/医療費控除

- A → 第二表/支払医療費等

- B → 第二表/補填される金額

その他の記入

セルフメディケーション税制の適用を受けるには所得の情報などから税金の額まで求めます。

全体的な申告書の書き方についてはこちらのページでまとめています。

給与所得者(会社員、サラリーマンやOLの人)のセルフメディケーション税制の確定申告書の書き方についてまとめました1。 15分から30分程度で ... 年金受給者の確定申告書のついてまとめてみました。医療費控除の適用を受ける人にも対応しています。 作成の前に 用意するもの 申告書の作成では以 ...

会社員のセルフメディケーション税制の確定申告書の書き方、自動計算機付き!

年金受給者の確定申告書の書き方、自動計算機付き!

添付書類

セルフメディケーション税制の明細書

医療費の集計や控除額の計算で使った「セルフメディケーション税制の明細書」は申告書と一緒に税務署に提出します。

診査や検診を受けたことを明らかにする書類

「申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を証明するために、検診、健康診断の結果通知書や予防接種の領収書など1を税務署に提出しなければなりません。「セルフメディケーション税制の明細書」の裏面にのり付けしましょう。

予防接種の領収書は原本を提出しますが、結果通知書はコピーで構いません。検診の結果の部分は不要なので、黒塗りにしてしまっても問題ありません。

領収書は提出しない

領収書については税務署に提出する必要はありません。しかし、税務署から内容を確認するために提示を求められる可能性があるので、5年間は保管しておくようにしましょう。

- これらの書類を用意できなければ、勤務先などが作成した証明書でも構いません。 ↵