手続きに行うことによって親子関係のない人を法律上の子にすることを養子縁組と言います。養子縁組は相続税とも大きく関係しており、節税になるとも言われています。

養子縁組をしたときの相続税についてまとめてみました。

なぜ養子縁組で相続税が減額されるのか?

一般的に子の配偶者や孫を養子に入れて節税すると言われますが、なぜ相続税が減らすことができるのでしょうか。

養子が法定相続人に加わる

法定相続人とは民法上で定められた相続人のことです。基本的に亡くなった人の配偶者やその子どもが法定相続人となりますが、血が繋がった実子だけでなく、法律によって認められた養子も1人の子どもとして扱われれます。

養子も法定相続人の1人として数えられます。

法定相続人で基礎控除額が決まる

遺産の全てに相続税がかかるわけではありません。相続税には基礎控除というものが定められており、遺産の価額から基礎控除額を差し引いた金額が相続税の対象となります。

基礎控除額の計算は以下のようになります。

基礎控除の計算

基礎控除額 = 600万円 ✕ 法定相続人の人数 + 3,000万円

法定相続人が多ければ基礎控除額は高くなる

基礎控除額は法定相続人の人数で決まるため、法定相続人が多ければ基礎控除額は高くなります。

相続した財産が基礎控除額以下である場合には、相続税は全く発生しないので、相続税の申告をする必要はありません。

養子を入れると相続税は低くなる

まとめると、養子を入れることによって法定相続人が増え、基礎控除額が上がります。相続税の対象となる金額が下がるため、相続税が低くなるということです。

例えば、亡くなった人に配偶者と子ども2人がいて、相続した財産が1億円だった場合、相続税額は合計でおよそ3,150万円となります。この状況に、養子が1人加わった場合には、相続税額は合計でおよそ2,625万円となり、500万円以上も相続税額を下げることができます。

その他のメリット

養子縁組は基礎控除額が上がること以外にもメリットがあります。

死亡保険金の非課税限度額が上がる

死亡によって発生した生命保険や損害保険の死亡保険金のうち、亡くなった人が保険料を負担していた部分については、相続税の対象となる財産です。しかし、一定の金額までは相続税の計算から除かれ、非課税となります。

非課税となる金額は以下の計算によって求めます。

非課税限度額の計算

非課税限度額 = 500万円 ✕ 法定相続人の人数

基礎控除額と同じように法定相続人の人数によって決まります。そのため、養子を入れることによって死亡保険金の非課税限度額は上がります。

死亡退職金、功労金の非課税限度額が上がる

死亡によって発生した死亡退職金や功労金も相続税の対象となる財産です。死亡保険金と同様に一定の金額までは非課税となります。

非課税となる金額は以下の計算によって求めます。

非課税限度額の計算

非課税限度額 = 500万円 ✕ 法定相続人の人数

死亡退職金、功労金が相続税で出てくることはあまり見かけませんが、死亡保険金と同様に、養子を入れることによって非課税限度額は上がります。

養子縁組で注意したいことやデメリット

養子縁組をすることによって相続税は抑えられますが、全ていいことだらけではありません。以下のようなデメリットや注意点があります。

養子の人数には制限がある

手続きを行って養子縁組する人数に制限はありませんが、養子縁組による税金逃れを防ぐために、相続税では認められる養子には制限があります。

- 亡くなった人に実子がいる場合には、1人まで

- 亡くなった人に実子がいない場合には、2人まで

孫を養子にすると相続税は2割加算される

相続税は財産を受け取った人ひとりひとりが納める税金です。孫を養子にした場合、その孫にかかる相続税に対して2割の金額が加算されます。ひ孫を養子にした場合でも同様です。

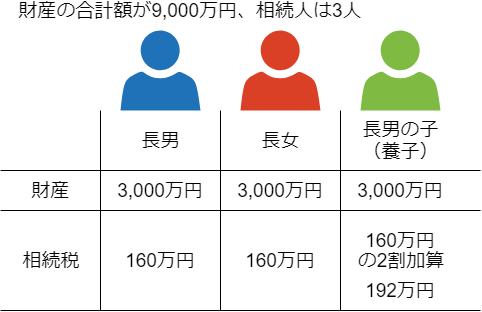

図のように相続人3人に対して財産9,000万円を均等に分けた場合、子にかかる相続税は160万円となりますが、養子にかかる相続税だけは2割加算され192万円となります。

養子は実の親の相続人でもある

養子に入ったからといって、実の親との関係がなくなるわけではありません。養父母と実の親、両方の相続人になります。

ただし、特別養子縁組では実の親との関係を断っているため、実の親の相続人にはなりません。

ひとりひとりに分配される財産が減る

もちろん養子にも財産が配分されるため、全体としての相続税額は減るかもしれませんが、ひとりひとりが受け取れる財産は減ってしまいます。相続人が複数いる状態で養子を入れる場合には、このことは特に認識して置かなければなりません。

相続人の間で揉めてしまうことも

配偶者や実子などもともと相続人だった人にとっては、受け取れる財産が減ってしまい、不満が生じることもあります。

養子縁組は当人同士の合意で手続きを行うことができますが、相続人の全てが納得した形でないと、遺産分割協議で揉めてしまうこともあります。養子縁組は有効な節税対策にはなりますが、家族の関係が壊れないよう慎重に行う必要があります。